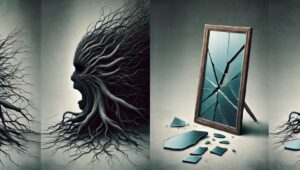

「この人、なんだか見下してくるな…」

そんな風に感じた経験は誰にでもあるかもしれません。目線や言葉の節々ににじみ出る“上から目線”。それはたとえ明確な暴言がなくても、こちらの心にチクリと刺さるものです。

一方で、見下す態度をとる人の心の内側には、ある共通する「傾向」や「心理的背景」が隠されていることも少なくありません。

本記事では見下す人の心理、育ち、性格傾向、嫉妬やプライドとの関係、そして見下される側のストレスへの対処法までを徹底解説します。

最後までお読みいただければ、「なぜ人は他人を見下すのか?」「その末路は?」「どう対応すればいいか?」といった疑問に確かな答えが見えてくるはずです。

人を見下す態度の背景

人を見下す人の心理とは?

人を見下す人の心理をひもとくと、そこには「自分より下の存在を確認したい」という強い欲求があります。

この欲求は、自己評価が不安定な人ほど強く表れがちです。つまり、自分自身に対する本当の自信がない人ほど、他者を見下してしまう傾向にあります。

このような人は、他人の失敗や欠点を見つけたときに安堵感を覚えたり、あえてマウントを取ることで「自分の価値を確認しようとする」心理構造になっているのです。

それは時に、無自覚で行われることもあり、本人が見下しているという自覚すらない場合もあります。

育ちと見下しの関係

幼少期の育ちや家庭環境が、その後の対人態度に影響を及ぼすことは多くの心理学研究でも明らかになっています。

たとえば、親から常に「〇〇ちゃんはもっとできているのに、あなたは…」といったような他者比較を受けて育った場合、無意識のうちに「誰かより上でいなければ価値がない」という価値観が植え付けられます。

また、過度に“結果主義”な家庭で育った人は、「勝ち組でなければならない」というプレッシャーを抱えがちです。そうした環境が、後の人生で見下し癖として表れることも少なくありません。

人を見下す人にありがちな傾向

見下す人には、ある一定の共通点が存在します。

たとえば:

-

皮肉をよく言う

-

冗談のつもりで相手を小馬鹿にする

-

人の成功話に対してすぐに否定的コメントをする

-

他人の努力を「たいしたことない」と軽んじる

こうした態度には、内心の不安や優越感への渇望が色濃く反映されています。表面上は堂々としていても、内面はとても脆く繊細であることが多いのです。

性格と見下し行動の関連

心理学的には、自己愛性パーソナリティ傾向(ナルシシズム)を持つ人に、見下す傾向が見られることが報告されています。

このタイプの人は、「自分は特別な存在だ」と思いたい欲求が強いため、自分より能力がある人や人気がある人に対しては、嫉妬や敵意が表れやすくなるのです。

また、性格的に支配欲が強いタイプ(ドミナンス志向)の人は、相手の反応を見ながら「上からコントロールする」ことに快感を覚える傾向があるとも言われています。

見下す態度の原因と影響

劣等感と見下す態度の関連性

「見下す態度の人は劣等感が強い」というのは、多くの臨床心理士が語る共通見解です。

劣等感とは、自分の能力や存在価値に対して抱く“自信のなさ”。この感情は表に出すと弱さとして受け取られるため、多くの人は無意識のうちに「隠そう」とします。

そして隠す手段として、他者を軽視すること(=見下す)が選ばれてしまうのです。

「他人のミスに安心する」「上から目線になる」「アドバイスと称して実は批判している」などの行動は、表面上は強気に見えても、根底には深い劣等感が潜んでいます。

プライドが引き起こす対人関係の問題

過剰なプライドは、見下す態度を助長します。

こうした人は、「自分が間違っていた」と認めることができず、誤りを指摘されると逆に相手を攻撃したり、人格否定に走るケースもあります。

これにより、人間関係は摩擦だらけになり、次第に周囲から敬遠されていきます。結果として、信頼を失い、孤立するリスクが高まっていくのです。

他人への嫉妬がもたらす影響

嫉妬心が強い人は、他人の幸福や成功を素直に喜べません。

その代わりに、「あの人は運がよかっただけ」「裏で何かしてるに違いない」と、相手を見下すことで、自分を納得させようとします。

このような態度は一時的には安心感をもたらしますが、結果的には自分の成長を止めてしまう要因にもなります。

見下される側の視点

相手の心理を理解する重要性

見下されると、強い不快感や怒りを覚えるのは当然です。しかし、そこで相手の心理を冷静に理解できるかどうかが、心の負担を軽減する大きなカギとなります。

「この人は、自分の劣等感をごまかすために、他人を攻撃しているのだ」

「他人を支配することで、自分の不安をコントロールしているのだ」

こうした視点を持てるようになると、感情的にならずに対応でき、結果的に自分自身を守ることにつながります。

見下される体験がもたらすストレス

見下される経験が続くと、自尊心が削られ、自己肯定感が低下していきます。

「自分なんて価値がないのかも」と感じるようになると、社会的な活動意欲も失われていく可能性があります。

特に職場や学校など、避けられない環境で見下しにさらされると、慢性的なストレスや不安障害、うつ症状のリスクも高まるため、早めに対策を取ることが重要です。

距離の取り方と人間関係の構築

見下してくる人とは、「必要以上に関わらない」「距離を置く」という姿勢が、自分を守る最良の方法になります。

また、あなたを対等に扱い、価値を認めてくれる人との関係を大切にすることが、長期的には心の安定と人間関係の質の向上につながります。

見下す態度の撃退法

冷静なコミュニケーションのすすめ

見下されたときに、感情的に反応することは逆効果です。

そうではなく、「そういう意見もあるんですね」「その見方は新しいですね」と、冷静かつやんわりとした言葉で対応することで、相手の攻撃性を無力化することができます。

ときには沈黙も有効な戦略です。無反応こそ、相手の思うツボに乗らない最強の返しとなります。

プライドを持った対処法

見下されても動じないためには、自分自身に誇りを持つことが大切です。

「自分は自分」「他人と比較する必要はない」といった、確固たる価値観があれば、見下される言葉も自分に刺さらなくなります。

また、不当な発言にはきっぱりと反論する勇気を持つことも、自分を守る大切な手段です。

自信を持つための具体的な方法

-

自分の得意分野を再確認する

-

成功体験を記録し、自分で称賛する

-

「ありがとう」を積極的に口に出すことで自己肯定感を高める

こうした習慣は、誰かの評価に左右されない自分軸をつくるうえで非常に効果的です。

見下すことの末路

因果応報の観点から考える

見下すことで得た優越感は、いずれ周囲との信頼関係の崩壊を招きます。

「因果応報」という言葉があるように、他人を軽視する行為は必ず何らかの形で自分に返ってきます。

職場での人間関係、家族との信頼、友人との絆――すべてが静かに崩れていくリスクをはらんでいるのです。

人を見下す人の行動が導く結果

見下す人は、自分の孤独に気づかないまま人生を進んでいくケースが多くあります。

しかし、ふとした瞬間に「誰も本音で接してくれない」「味方がいない」と気づいたとき、大きな喪失感に襲われることになります。

これは、自分が他人に与えてきた“心の距離”が、自分にも返ってきた結果です。

スピリチュアル的視点からの解説

スピリチュアルの観点から見ると、他者を見下す行為はエネルギーを下げ、自分の運気も下げるとされています。

逆に、感謝や尊敬を持って人と接することで、人生の流れがポジティブになっていくと言われています。

まとめと今後の人間関係の在り方

見下す態度からの脱却

見下す態度を取ってしまう人は、まず自分の内面と向き合うことが大切です。

劣等感や不安、比較癖に気づき、それらを受け入れることで初めて、他人を対等に見られるようになります。

「自分を認められる人」こそが、「他人も認められる人」です。

良好な人間関係を築くために必要なこと

-

自分の価値を他人の評価で決めない

-

相手の立場に立って考える習慣を持つ

-

比較ではなく「共感」をベースに人と接する

これらを意識するだけで、他人を見下す必要も、見下されて苦しむ必要もなくなります。

私たちは皆、違う価値観を持った尊重すべき存在です。お互いの違いを認め合い、共に成長できる関係を目指していきましょう。