地蔵盆(じぞうぼん)は、夏の終わりに日本各地で行われる伝統行事の一つです。お地蔵さまを祀り、地域の子どもたちの成長や健康を祈る大切な日。

この日に欠かせないのが「お供え物」と「のし」の準備です。この記事では、地蔵盆に初めて参加する人でも迷わないよう、お供え物の種類、のしの書き方、供養の意味などを詳しく解説します。

地蔵盆とは?その意義と由来を解説

地蔵盆の基本情報

地蔵盆とは、主に関西地方を中心に行われる仏教行事で、毎年8月23日・24日ごろに行われます。お地蔵さま(地蔵菩薩)は、子どもを守る仏さまとして古くから信仰されており、この日には地域の人々が集まってお地蔵さんをきれいに掃除し、花やお菓子を供え、子どもたちの健康や安全を祈願します。

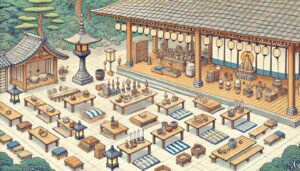

また、日差しを避けるためにテントを張ったり、提灯や飾りを施して華やかに演出する地域もあります。地蔵盆は単なる行事ではなく、地域社会のつながりを確認し合う年中行事としても重要な役割を果たしています。近年では高齢化や少子化の影響を受けて規模が縮小する地域もありますが、それでも多くの人々にとって心温まる夏の風物詩となっています。

地蔵信仰の歴史的背景

地蔵信仰は平安時代に広まり、地蔵菩薩は「六道を歩くすべての人を救う存在」として親しまれました。とくに子どもや旅人の守り神として、村や町ごとに地蔵が祀られるようになり、地蔵盆の行事が自然に定着していきました。

その信仰は江戸時代になるとさらに盛んになり、町単位での共同体意識と結びつき、地域の安全祈願や教育的な意味合いを持つようになりました。また、女性たちが中心となってお供えを準備したり、子どもたちに仏教の教えを伝える機会にもなりました。こうした流れが、現代の地蔵盆の姿にも受け継がれています。

地域による地蔵盆の違い

京都では町内ごとにテントを張り、お菓子や飲み物を振る舞う賑やかな行事が多く見られます。一方、地方によっては静かにお参りするスタイルもあり、行事の形は地域ごとの風習に根ざしています。

また、北陸や中部では盆踊りや灯籠流しと併せて開催されることもあり、夜には幻想的な光景が広がります。地域によっては地蔵の前で子どもたちが遊びや紙芝居を楽しむ催しを行うなど、宗教的な意味合いと娯楽的要素がうまく融合しているのも特徴です。

地蔵盆のお供え物の種類

一般的なお供え物とその意味

地蔵盆のお供え物として一般的なのは、「お菓子」「果物」「お花」「お供え金(志)」です。お菓子は子どもたちへの感謝と喜びの象徴、果物は豊かさと健康を願う意味があります。お金は行事の運営費に充てられることが多く、「志」として包むのが一般的です。

また、地域によっては花の種類にもこだわりがあり、キクやリンドウのような長持ちする花を供える習慣が根付いています。最近ではお供えのバリエーションも広がり、果物を籠に盛るだけでなく、ラッピングして華やかに演出する家庭も増えています。これらのお供え物には、見た目の美しさと「感謝の心を形にする」という意味合いが込められています。

地域特有の供え物

京都や滋賀では「お赤飯」や「お団子」を供える地域もあり、なかには「とうもろこし」や「スイカ」など夏の実りを供えることもあります。地域の風習を尊重することが、地蔵盆をより温かいものにします。

また、奈良や大阪では素麺や甘酒を供える地域もあり、行事後には子どもたちや参加者に振る舞うこともあります。北陸地方では、手作りの煮物や地元の特産品をお供えするなど、家庭的なあたたかさが感じられるのが特徴です。

このように地域ごとの特色を大切にすることは、お地蔵さんへの敬意を示すと同時に、地域の文化を継承する行為でもあります。

子どもが喜ぶお菓子の選び方

最近では、ラムネや駄菓子セット、個包装のキャンディーなど、子どもが喜ぶかわいいパッケージのお菓子を選ぶのが人気です。アレルギーのある子にも配慮し、表示を確認することが大切です。

さらに、子どもたちが集まってお菓子を分け合う光景は、地域の一体感を生み出す大切な時間となります。最近では、お菓子の内容にも工夫が凝らされ、地元の製菓店が特別に地蔵盆用のお菓子を用意することもあります。

和菓子やゼリー、フルーツ飴など、夏らしい彩りを添える品を選ぶと、より行事が華やかになります。また、環境に配慮して紙袋やリサイクル素材を使う動きも広がっており、時代に合わせた優しい心遣いが求められています。

地蔵盆のお供えのしの基本

お供えのしの書き方ガイド

お供え物にのし紙を付ける場合は、紅白の蝶結びを使います。これは「何度あってもよいお祝い事」に使う形式で、地蔵盆のような毎年行われる行事に最適です。

また、のし紙のサイズはお供え物の大きさに合わせて選び、包装の上に貼る「外のし」が一般的です。印刷されたものでもよいですが、筆ペンや毛筆で丁寧に書くとより心が伝わります。最近ではオンラインショップでも地蔵盆専用ののしが販売されており、イラスト入りやカラーバリエーションのあるものも見られます。

表書きの書き方と注意点

表書きは「御供」「御供物」「志」などと書き、下段には自分の名前を記入します。個人で出す場合はフルネーム、町内や団体で出す場合は代表者名で問題ありません。親しい間柄であっても略式にせず、正式な書き方を守ることが大切です。

また、書く位置は中心よりやや上を意識し、バランスを整えると見栄えが良くなります。筆圧は強すぎず、落ち着いた文字で書くとより丁寧な印象を与えます。印刷に頼る場合でも、表書きの意味を理解して添える心が大切です。

お金の向きと新札の使い方

お供え金を包む際は、新札を使用するのが基本です。お札の向きは「顔が上にくるように」揃え、丁寧に折らずに包みます。金額の目安は500〜1,000円が一般的ですが、地域によって異なるため事前に確認すると安心です。

新札がない場合でも、折れ目の少ないきれいなお札を選ぶのが礼儀です。お金を入れる際は、封筒の折り返し部分を上にして、受け取る側が取り出しやすいように配慮しましょう。場合によっては金封の裏に住所や名前を記入しておくと、町内会の集計がスムーズになります。

地蔵盆の行事の進行と準備

地蔵盆の時期と準備するもの

多くの地域では8月下旬に行われます。準備としては、お地蔵さんの清掃、花や線香の用意、提灯の飾り付け、お供え物の購入などが必要です。子どもたちには浴衣を着せてお参りする光景もよく見られます。

また、行事の前日には町内会で役割分担を行い、テントやテーブル、座布団の設営、スピーカーなどの備品準備が進められます。準備の段階から地域住民が協力し合うことで、世代を超えたつながりが生まれるのが地蔵盆の魅力です。さらに、花の種類や供えるお菓子の内容なども前年の記録を参考に調整され、地域ごとに独自の色が出ることもあります。

町内の行事としての地蔵盆

町内会単位で開催されることが多く、地域の絆を深める大切な機会です。役員や保護者が協力して進行をサポートし、行事後にはお菓子や記念品を配ることもあります。

さらに、司会進行を務める人や受付係、献花・読経の担当など、町内全体で役割を分担してスムーズな運営を目指します。近年では安全面を考慮して交通整理を行うボランティアを配置する地域もあり、行事全体を通じて“地域で子どもを見守る文化”が根付いています。行事後には後片付けや反省会が開かれ、次年度に向けた改善点を共有することもあります。

地蔵盆での子どもたちの役割

子どもたちはお参りやお手伝いを通じて、感謝の心や地域のつながりを学びます。「自分たちを守ってくれる存在」への敬意を感じる貴重な機会となります。また、線香を立てたりお菓子を配るなど、実際に行事の一部を担うことで達成感を味わうことができます。

地域によっては、子ども代表が挨拶や感謝の言葉を述べる場面もあり、地蔵盆は教育的な行事としても重要な役割を持っています。大人が見守る中で子どもが主体的に動く経験は、将来の地域参加へのきっかけとなるでしょう。

地蔵盆における供養の重要性

供養の意味とその行い方

地蔵盆では「亡くなった子どもたち」や「地域の守護」を祈る供養が行われます。線香を供え、静かに手を合わせることが心の供養につながります。供養には、亡くなった魂を慰めるだけでなく、現在を生きる人々が心を整え、感謝の念を深めるという意味もあります。

地域によっては僧侶を招いて読経を行うこともあり、子どもたちがその姿を見て命の尊さを感じる貴重な機会にもなります。また、供養の場では香りや灯火の清らかさが重視され、線香の煙が空へと立ち昇る様子は、祈りが天へ届く象徴とされています。

地蔵菩薩と供養の関係

地蔵菩薩は六道を歩くすべての魂を救う仏とされ、人々の苦しみを和らげる存在です。その慈悲に感謝し、供養を通して心を整えることがこの行事の本質です。地蔵菩薩は特に幼い命を見守る存在として信仰されており、親が子どもに託す願いと共に祈りを捧げる姿が多く見られます。

また、地蔵菩薩は「代わりに苦しみを背負う」存在とも言われ、人々の悲しみを受け止めて癒やす象徴とされています。供養を通して、個人の心が癒やされ、地域全体が穏やかな気持ちに包まれることが地蔵盆の大きな目的です。

お地蔵さんへのお参りのマナー

帽子や前掛けを整え、花やお菓子を供え、静かに合掌します。線香は3本立てるのが一般的で、煙が天へ届くよう願いを込めましょう。また、お参りの前には軽く手を合わせて一礼し、供物を清潔に保つことも大切です。

地域によっては水やお茶をお供えする「水向け」の習慣もあり、涼やかな心を届ける意味があります。子どもたちにはお辞儀や手の合わせ方などを丁寧に教えることで、礼儀と感謝の心を自然に学ばせる良い機会となります。

地蔵盆のお供え物に関するマナー

のし紙の選び方と使用法

「御供」または「志」と書かれた紅白蝶結びを使用します。弔事用の黒白や黄白ののしは使用しません。のし紙は外のしが一般的で、見やすく清潔感のある包装が望ましいです。さらに、のし紙の素材や印刷の質にも気を配るとよいでしょう。

最近では光沢紙や環境配慮型の素材など多様な種類があり、用途に合わせて選ぶことができます。のしの位置や貼り方も意外と重要で、中央からずれないよう水平に貼ると美しく仕上がります。特に地域の年配者は礼儀作法に敏感なため、こうした細部の丁寧さが信頼感につながります。

紅白や黄白ののしの意味

紅白は慶事や年中行事に使用され、黄白は主に法要や香典などに使われます。地蔵盆は供養でありながらも明るい行事のため、紅白の蝶結びが最適です。紅白は「喜びが繰り返される」という意味を持ち、毎年の地蔵盆を祝うのにふさわしい象徴です。

一方で、地域によっては「黄白ののし」を使う伝統が根強く残る場合もあり、どちらを選ぶべきか迷ったときは地域の古参に相談するのが安心です。また、子ども向けの行事という性質上、カラフルな包装やかわいい飾りを添えるなど柔らかい印象を加えると喜ばれることもあります。

お供え金封の一般的な相場

個人で出す場合は500円〜1,000円、家庭単位では2,000円前後が多いです。町内会費としてまとめて渡す場合もあり、金額よりも「心を込める」ことが何より大切です。特に新しく地域に引っ越してきた方は、まずは周囲の相場を確認しておくと安心です。

金封には「志」や「御供」などの表書きを記し、裏面に住所と氏名を記入しておくと、後日のお礼や記録にも役立ちます。包む際はお札の向きや清潔さに注意し、金封を汚さないよう白い封筒に重ねるのも丁寧な配慮です。加えて、最近では町内会がまとめて電子決済や銀行振込で管理するケースもあり、時代に合わせた柔軟なマナーも求められています。

地蔵盆を通じて伝えたいこと

地域の伝統と新しい風習

時代とともに形は変わっても、地蔵盆の「感謝と祈り」の心は変わりません。お菓子配りに加えて、子どもたちが地域を知る学びの機会としても価値があります。さらに、地域住民同士が協力して行事を支えることで、世代を超えたつながりが自然に生まれます。

例えば、年配者が子どもたちに昔の地蔵盆の様子を語ることで、伝統が口承文化として受け継がれていくのです。また、現代では防災訓練や地域清掃と併せて行われることもあり、単なる宗教行事に留まらず、地域コミュニティの再生にも寄与しています。

SNSでの地蔵盆の共有と参加

最近ではSNSで地域の地蔵盆の様子をシェアする人も増えています。伝統を若い世代に伝えるきっかけとなり、地域の魅力を再発見する場にもなります。

写真や動画を通じて、遠方の家族やかつて地域に住んでいた人たちがオンライン上で参加できるようになり、新たな形の“つながり”が生まれています。

SNSを活用することで、行事の情報発信やボランティア募集なども容易になり、参加者の輪が広がるのも現代ならではの特徴です。デジタルの力を通じて、伝統と革新が共存する新しい地蔵盆の姿が見られるようになりました。

次世代に残すべき地蔵盆の魅力

地蔵盆は「人と人のつながり」を象徴する行事です。お供え物やのしの形式だけでなく、そこに込められた“思いやりの心”を次の世代に伝えることが、何よりの供養になるのです。さらに、地蔵盆の本質である「命を大切にする心」「他者を思いやる姿勢」を教育現場や家庭の中で語り継ぐことが、地域文化の継承につながります。小さな地域行事であっても、そこには深い精神的な価値があります。地蔵盆を通じて、人々が互いに支え合い、感謝し、平和を祈る文化を未来へと残していくことが、私たちの使命とも言えるでしょう。

まとめ

地蔵盆は、子どもたちの健やかな成長を願い、地域の絆を深める行事です。お供え物やのしのマナーを正しく理解し、感謝の気持ちを込めて参加することで、この伝統行事はより意義深いものになります。